shopifyと連携できるおすすめの発送代行業者は?どうやって選べばいい?と気になっていませんか。

結論、shopifyと連携できるおすすめの発送代行会社は、下記の5社です。

▼shopifyと連携できるおすすめの発送代行会社

- mylogi(アートトレーディング)

- 株式会社イー・ロジット

- STOCKCREW

- 株式会社エスグロー

- 株式会社ミラク

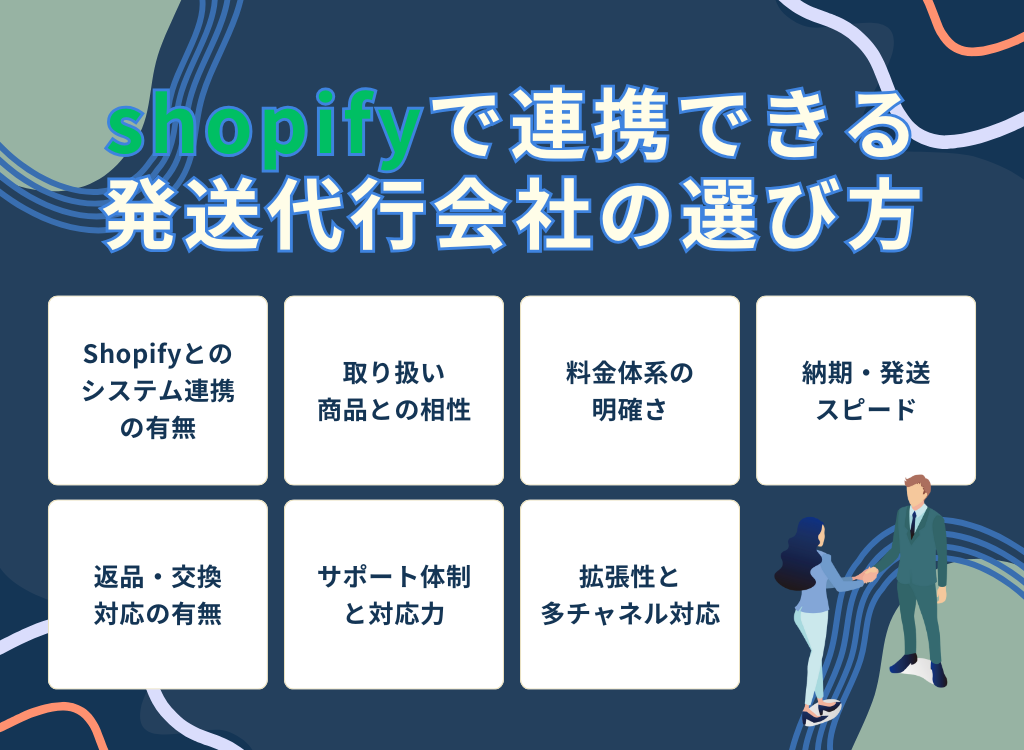

またShopifyと連携できるおすすめの発送代行会社を選ぶ際は、システム連携のしやすさや商品の取り扱い実績、料金の明確さ、納期対応力など、複数のポイントを比較して検討することが大切です。

この記事ではほかにもshopifyと連携できる発送代行のサービス内容やメリット、利用前の注意点、費用相場など詳しく解説していきます。

ぜひ参考にしてくださいね。

shopifyで連携できる発送代行会社の選び方

ShopifyでのEC運営において、発送代行会社の選定はビジネスの効率化と成長に直結する重要なポイントです。

システム連携のスムーズさや商品の取り扱い実績、料金体系の透明性、納期対応力など、複数の観点から比較・検討するのがおすすめです。

詳しい内容を見ていきましょう。

Shopifyとのシステム連携の有無

発送代行業者を選定するうえで、Shopifyとのシステム連携がスムーズに行えるかは非常に重要なポイントです。

連携ができていないと、注文データや在庫情報の反映に手間がかかり、ヒューマンエラーのリスクも高まります。逆に、連携がしっかり取れている業者であれば、日々の運用負荷を大幅に軽減することが可能です。

システム連携の精度が高い業者を選べば、人的ミスを減らしながらスムーズな物流体制を構築できます。業務効率化と顧客満足度の向上、どちらにもつながります。

それでは具体的にどのような点をチェックするべきか、詳しい内容を下記で見ていきましょう。

ShopifyアプリやAPIに正式対応しているか

発送代行業者がShopifyのアプリとして登録されているか、あるいはAPI連携によるシステム接続が可能かを確認しましょう。これにより、受注処理や在庫連携がリアルタイムで自動化され、手動の作業を大幅に削減できます。

受注データの自動取り込みが可能か

顧客からの注文情報が即座に発送代行業者へ伝わる仕組みがあると、タイムラグなく出荷準備が進められます。CSVでの手動インポートが不要であるかを確認しましょう。

出荷情報や追跡番号の自動反映に対応しているか

出荷後の追跡番号やステータスがShopifyの注文情報に自動で反映されるかも重要な要素です。顧客への通知も自動で行われ、カスタマーサポートの負担が軽減されます。

取り扱い商品との相性

発送代行業者を選定する際には、自社の取り扱い商品に応じた対応ができるかどうかが非常に重要です。

たとえば壊れやすい雑貨や重い機材などは、梱包や保管、輸送において特殊な配慮が必要になります。こうした商品の特性を理解し、適切に対応できる体制が整っている業者かどうかを確認しましょう。

商品の取り扱いに慣れている業者であれば、破損リスクを抑えつつスムーズに出荷できるため、顧客満足度の向上にもつながります。

詳しい内容を下記で見ていきましょう。

自社商品の特性に合った梱包・保管が可能か

商品の形状や素材によって、最適な梱包方法や保管条件は異なります。たとえば割れ物であれば緩衝材を適切に使用することが必要ですし、重量物であれば強度のある箱を使用する必要があります。業者の対応力を確認しましょう。

同ジャンル商品の取り扱い実績があるか

過去に同じような商品を扱った実績がある業者は、商品の特性や注意点を熟知しているため、トラブルが起きにくく安心です。導入事例や実績が紹介されていれば必ずチェックしておきましょう。

特殊サイズ・重量物などにも対応できるか

家具や大型家電などのようにサイズが大きい商品や、特別な取り扱いが必要な商品については、それに対応できる倉庫設備や作業体制があるかを確認してください。制限がある業者では出荷遅延や配送トラブルの原因になります。

料金体系の明確さ

発送代行業者を選ぶ際、料金体系が明確に提示されているかどうかは非常に重要な判断ポイントです。

料金の内訳が不透明な業者を選んでしまうと、後から予想外の追加費用が発生するケースもあります。あらかじめ必要なコストを細かく把握できる業者を選ぶことで、安心して長期的に取引を続けることができます。

料金の透明性が高い業者を選ぶことで、予算計画が立てやすくなり、事業運営の安定にもつながります。

具体的にどのような点を確認するべきか、詳しい内容を下記で見ていきましょう。

初期費用・月額費用の有無が明示されているか

契約時にかかる初期設定費用や、月々の基本料金がある場合は、その金額と内容が明確に提示されているかを確認しましょう。導入後に予期しない固定費が発生することを避けるためです。

保管料・ピッキング料・配送料などが細かく記載されているか

実際にかかる日々の運用費用について、料金表で細かく内訳が示されているかが重要です。保管スペースの単価やピッキングごとの手数料、配送の重量区分別料金などが分かりやすく掲載されていると安心です。

追加費用や例外料金のルールが事前に確認できるか

緊急対応や特殊梱包、返品対応などにかかる費用が別途発生することもあります。そうした追加費の条件や金額が契約前に提示されているかどうかも、事前に確認しておくべきポイントです。

納期・発送スピード

発送代行業者を選ぶ際、納期の正確さや発送スピードは顧客満足に直結する非常に重要な要素です。

とくに当日出荷や短納期を求められるECビジネスでは、迅速で安定した発送体制が整っているかどうかが、売上にも大きく影響します。事前に対応可能な出荷リードタイムを明確に把握しておきましょう。

発送スピードは顧客の信頼につながります。スムーズな納品ができる体制の業者を選ぶことが、リピーター獲得やレビュー評価にも好影響を与えます。

具体的に確認するべき点を下記で詳しく見ていきましょう

当日出荷や即日対応に対応しているか

注文から発送までのスピードが求められる現代のECにおいて、当日出荷ができるかどうかは非常に重要です。注文受付の締め時間と、それに対応できる出荷体制の有無を確認しておきましょう。

土日祝日の出荷が可能かどうか

営業日が限られている業者では、注文が集中する週末や連休中の対応ができないことがあります。週末にも出荷可能な業者であれば、販売機会の損失を防ぐことができます。

出荷作業の締め時間やカットオフタイムが明確か

「何時までの注文で当日出荷できるのか」といったカットオフタイムが明確であれば、ショップ側も発送タイミングの予測が立てやすくなります。オペレーションの安定化にもつながります。

返品・交換対応の有無

発送代行業者を選ぶ際、返品や交換対応が可能かどうかも非常に重要な判断ポイントとなります。

とくにアパレルや雑貨、サイズや色違いが発生しやすい商品を扱っている場合、返品フローがしっかり整っていないと顧客対応の手間が大きくなり、トラブルにもつながります。

返品処理まで任せられる業者を選ぶことで、カスタマーサポートの負担が軽減され、購入者への対応スピードや満足度も向上します。

詳しい内容を下記で見ていきましょう。

返品商品の受け取り・検品体制があるか

返品された商品を適切に受け取り、状態を確認して処理できる体制が整っているかは重要です。破損の有無や使用状況の確認、再販の可否などを判断できる検品ルールがあるかを確認しましょう。

交換商品の再出荷や再梱包対応が可能か

お客様からの交換希望に対して、迅速に代替品の発送が可能な業者であれば、ユーザー対応の工数が大幅に軽減されます。再梱包の品質やスピードについてもチェックしておきましょう。

返品状況の可視化やレポート機能があるか

返品理由や件数、商品ごとの返品傾向を把握できる仕組みがあれば、今後の商品改善や販売戦略にも活かすことができます。管理画面やCSV出力に対応しているかもチェックポイントです。

サポート体制と対応力

発送代行業者を選ぶ際には、サポート体制の充実度と対応の柔軟さが非常に重要な評価ポイントになります。

物流においては、トラブルや急な変更が発生することも少なくありません。そうした場合に、迅速かつ的確に対応してくれるサポート体制が整っているかどうかで、運用の安定性が大きく変わってきます。

トラブル時に信頼して任せられるサポート体制があれば、運用面での不安が大きく減り、本業に集中できる環境が整います。

詳しい内容を下記で見ていきましょう。

専任担当者の有無やサポート窓口の体制

日々の業務をスムーズに進めるには、常に連絡を取り合える専任担当がいるかどうかが重要です。また、チャット・電話・メールなど、複数のサポート手段があるかもチェックしましょう。

問い合わせに対するレスポンスの早さと正確さ

質問や依頼への対応スピードが遅い業者では、業務に支障が出る可能性があります。実際の応対履歴やサポート評価が確認できれば、導入前に参考になります。

緊急時やイレギュラー対応への柔軟性

欠品・誤配送・返品処理など、通常業務では想定していない事態にも迅速に対応できるかどうかは、長期的な信頼関係に直結します。対応範囲やルールについて事前に話を聞いておくことをおすすめします。

拡張性と多チャネル対応

発送代行業者を選ぶ際には、将来的な事業の拡大や販売チャネルの増加に柔軟に対応できる体制が整っているかも重要な判断ポイントです。

Shopify以外のモールやプラットフォームと連携できるか、複数店舗を統合して管理できる仕組みがあるかなど、拡張性の高さが長期的な事業運営に直結します。

ビジネスが成長しても対応できる発送代行会社を選んでおけば、チャネル拡大や商品点数の増加にもスムーズに対応できます。

詳しい内容を下記で見ていきましょう。

楽天やAmazonなど他モールとの連携実績があるか

Shopifyだけでなく、楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングなどの主要モールとの連携実績があれば、複数モール展開にもスムーズに対応できます。連携アプリやAPIの対応状況も確認しておきましょう。

複数ショップの在庫・出荷情報を一元管理できるか

複数のオンライン店舗を運営している場合、それぞれの在庫や注文を個別に管理するのは大変です。発送代行業者が提供するシステムで一元管理が可能かを確認することで、業務の効率化が図れます。

ビジネス成長に合わせたキャパシティの拡張が可能か

事業の成長に伴い、出荷件数や商品数が増えていっても、スムーズに対応できる体制があるかをチェックしましょう。繁忙期の対応力や人員・設備の増強可能性も見ておくと安心です。

shopifyで連携できる発送代行会社の利用料金

Shopifyと連携できる発送代行会社を選ぶ際には、サービス内容だけでなく、料金の内訳や相場を把握しておくことが大切です。

初期費用・保管料・出荷手数料・配送料・オプション料金など、発生する可能性のあるコストを事前に確認することで、予算管理や価格設計がスムーズに行えます。

詳しい内容を見ていきましょう。

初期費用

発送代行サービスを利用する際、アカウント開設や初期設定のために発生する費用です。無料のところもあれば、システム利用料や導入支援費用がかかる会社もあります。大規模な倉庫や専用システムを使う場合には初期費用が高めになる傾向があります。

事前に初期費用の有無を確認することで、無駄なコストを避けられます。

保管料(在庫保管料)

商品を倉庫に保管するための料金です。一般的には棚単位または体積(立方メートル)単位で課金されます。商品の大きさや保管方法(常温・冷蔵など)によって料金が異なるため、商品に合わせた倉庫選びが重要です。

在庫回転率が低いと保管料がかさむので注意しましょう。

出荷手数料(ピッキング・梱包・発送)

注文が入った商品を倉庫内でピッキングし、梱包・発送するまでの一連の作業に対する手数料です。商品の個数やサイズ、梱包材の種類によって変動します。また、ギフト包装やのし対応などがある場合は別途加算されます。

出荷量が多いほど単価が下がる「ボリュームディスカウント」がある場合もあります。

配送料(運送会社の送料)

運送会社(ヤマト運輸・佐川急便など)への支払い分で、荷物のサイズ・重量・配送エリアによって料金が異なります。発送代行会社は運送会社と契約していることが多く、一般料金より安くなるケースもあります。

「全国一律送料」プランを提供している業者もあるので、要チェックです。

その他オプション料金

ギフト包装・チラシ封入・緊急出荷など、標準以外の対応にかかる追加料金です。ブランドイメージや顧客対応を重視する場合に活用されることが多いです。オプション内容によって料金に大きな差が出るため、必要なものだけ選定することが重要です。

不要なオプションを削ることで、コストを大幅に抑えることができます。

shopifyで連携できるおすすめの発送代行会社5選

Shopifyとの連携実績があり、信頼性やサービス品質に優れた発送代行会社を厳選して紹介します。

小ロットに強い企業から大規模物流まで対応するフルフィルメント業者、自動化やギフト対応に対応した企業など、それぞれに特色があります。

自社のビジネスモデルや課題に合ったパートナーを見つけるヒントとして、ぜひ参考にしてください。

mylogi(アートトレーディング)

Shopifyでの発送代行を検討している特に小ロットや丁寧な対応を求めるEC事業者には、当社mylogiがおすすめです。大量処理を得意とする大手にはない、小回りの利いたきめ細やかなサービスが強みで、ギフト包装やラッピング、アパレルの畳み直しといった細部まで対応可能。スタートアップや新規事業でも安心して任せられる柔軟性があり、専任担当によるサポート体制も万全。丁寧な物流で顧客満足度向上を支援する伴走型フルフィルメントが魅力です。

株式会社イー・ロジット

Shopifyでの発送代行において、信頼と実績を兼ね備えたおすすめ企業が株式会社イー・ロジットです。2000年の設立以来、1700社以上の支援実績を誇り、入庫・在庫管理から梱包・出荷・返品対応まで一貫して対応するフルフィルメント体制が魅力。土日祝も稼働する柔軟な運用体制や自社開発のWMSにより、高精度かつ迅速な出荷を実現。成長期のEC事業者やDtoCブランドにも適しており、スケーラブルかつ効率的な物流支援で、ビジネスの加速に大きく貢献します。

STOCKCREW

Shopifyでの発送代行において、効率性と自動化を重視するなら株式会社STOCKCREWは非常におすすめです。Shopifyをはじめ複数のECプラットフォームとAPI連携し、注文情報をリアルタイムで反映。AMR(自動搬送ロボット)80台による在庫管理と出荷業務の自動化により、高速かつ高精度な物流を実現しています。自社開発の管理システムは使いやすさに優れ、ギフト対応や特殊梱包の自動処理も可能。スタートアップから大規模事業者まで幅広く対応し、EC物流の次世代を担う存在です。

株式会社エスグロー

Shopifyの発送代行において、柔軟性と高品質を両立するパートナーを探しているなら、株式会社エスグローが提供する「ロジグロ」サービスが最適です。出荷精度99.98%の高品質な物流体制に加え、従量課金制で無駄なコストを削減。ShopifyとのAPI連携により、在庫管理や出荷指示も自動化され、全国どこからでも対応可能です。国内・越境ECともに1SKUから対応可能な柔軟さが魅力で、スタートアップから大規模事業者まで幅広く信頼されています。

株式会社ミラク

Shopifyでの発送代行を検討しているなら、兵庫・神戸を拠点とする「株式会社ミラク」は注目の存在です。創業55年以上の実績を活かし、冷凍・冷蔵から常温まで幅広い温度帯の商品を柔軟に取り扱い。ピッキングや梱包、ギフト対応といった細かな作業も高精度で対応します。在庫管理にはWMSを導入し、賞味期限や先入れ先出し管理も徹底。出荷業務をまるごと任せられる体制が整っており、物流の効率化と品質向上を同時に実現できます。

shopifyで連携できる発送代行のサービス内容

発送代行会社は、在庫保管・ピッキング・梱包・配送手配・返品対応など、EC運営に必要な物流業務を一括して代行してくれます。

詳しい内容を見ていきましょう。

在庫保管(倉庫保管)

在庫保管(倉庫保管)は、入庫された商品を安全かつ効率的に保管する物流の中核工程です。商品特性に応じた保管環境を整えることで、品質維持と迅速な出荷が可能になります。

アパレル商品であれば、シワや型崩れを防ぐための吊り下げ保管や、サイズ・カラーごとの整然とした分類が重要です。

アパレル商品のように形状や素材が多様な場合は、最適な保管環境を整えてくれる業者を選ぶことが、商品の品質維持とクレーム防止につながります。

詳しい内容を次から見ていきましょう。

商品の種類・サイズに応じた保管棚やコンテナの割り当て

商品ごとに適した保管設備を選定することで、スペース効率と取り出しやすさを両立させます。アパレルであれば吊るし収納、小物は仕切りボックスなどが使われます。

保管エリアの温度・湿度管理

湿気や直射日光が品質に影響する商品には、空調設備で一定の保管環境を保つことが重要です。特に繊維製品や革製品では品質劣化を防ぐ対策が求められます。

SKU単位でのロケーション管理

各商品のSKUごとに「どこに何がどれだけあるか」を正確に把握する仕組みが必要です。バーコード管理などでピッキング精度が大幅に向上します。

保管期間の記録と定期的な棚卸し

商品が倉庫に保管されている期間を記録し、長期滞留品の確認や在庫回転率の改善にも役立ちます。棚卸しはミスを減らすため定期的に行われます。

盗難・紛失対策としてのセキュリティ強化

倉庫全体に監視カメラや入退室管理システムを導入することで、商品ロスのリスクを低減できます。貴重品を扱う場合は特に重視されます。

ピッキング(注文ごとの商品取り出し)

ピッキングは、Shopifyに入った注文内容に基づいて、倉庫内の在庫から正しい商品を取り出す作業です。誤出荷を防ぎ、迅速かつ正確に対応するためには、整ったロケーション管理と効率的な作業フローが欠かせません。

アクセサリーや小物商品ではサイズが小さい分、似たような見た目の商品も多く、識別ミスを防ぐための工夫が必要です。

アクセサリーのような似た商品が多いジャンルでは、バーコードスキャンや画像確認などの対策がある業者を選ぶと、誤出荷リスクを大幅に減らせます。

詳しい内容を次から見ていきましょう。

Shopifyからの注文データの自動取り込み

Shopifyで受注が確定すると、倉庫の管理システムへ注文内容が自動反映され、ピッキング作業の準備が整います。手動入力の手間やミスを省ける仕組みです。

ピッキングリストまたはハンディ端末による指示

作業者は専用のピッキングリストやハンディターミナルの案内に従って、倉庫内を巡回し、商品を一つずつ取り出します。デジタル指示で作業スピードと正確性が向上します。

指定された保管場所からの商品の取り出し

各商品のSKUに紐づいた保管ロケーションに沿って作業を行うため、迷わず効率的にピッキングが可能です。整ったロケーション管理が成功の鍵となります。

商品と注文内容の照合・確認

ピッキングした商品が注文内容と一致しているか、品名・数量・型番などをチェックします。システムによる自動照合や目視による確認が行われます。

取り違え・漏れを防ぐためのダブルチェック体制

出荷前に別のスタッフが再度確認を行う「ダブルチェック」体制を採用することで、ピッキングミスを限りなくゼロに近づけます。リピーター獲得には重要なポイントです。

梱包

梱包は、出荷直前に行われる重要な工程で、商品の保護はもちろん、ブランドイメージや顧客体験を左右する要素でもあります。商品の形状や配送方法に応じて適切な資材を使い、破損やクレームを防ぐことが求められます。

食品や日用品などは衛生面にも配慮しながら、スピーディーかつ丁寧な梱包が求められます。

食品や日用品のような日常的な商品でも、丁寧で清潔感のある梱包はリピート購入の決め手になります。印象に残るパッケージ設計を行える業者は強い味方です。

詳しい内容を次から見ていきましょう。

商品サイズに合わせたダンボール・封筒の選定

商品ごとに適切な梱包資材を選び、過剰包装にならないように配慮します。サイズが合っていないと、破損や配送コストの無駄につながるため注意が必要です。

緩衝材や仕切りの使用による破損防止

輸送中の揺れや衝撃から商品を守るため、エアクッション・紙緩衝材・仕切りなどを適切に使用します。特にガラス製品や液体商品には必須です。

複数商品をまとめて梱包する際の仕分け対応

同時に複数の商品を注文された場合、それぞれの商品が傷つかないように分けて梱包する必要があります。効率的な梱包設計が求められます。

ギフトラッピングやブランド用パッケージの対応

プレゼント需要に応えるため、専用のラッピングやブランドオリジナル資材を使用できる業者もあります。ECの差別化ポイントとして有効です。

納品書・サンクスカードなどの同梱作業

商品と一緒に納品書、案内チラシ、手書きメッセージカードなどを同梱することで、ユーザーの満足度やリピート率の向上につながります。

出荷(配送手配)

出荷(配送手配)は、ピッキング・梱包された商品を、正確かつ迅速に顧客の元へ届けるための最終工程です。配送業者の選定や発送タイミングの管理など、スムーズな物流オペレーションを支える重要なステップです。

雑貨や日用消耗品のようにリピート率が高い商材では、スピード感と配送ミスの少なさが顧客満足度に直結します。

リピート客の多い商品を扱う場合は、配送トラブルの少ない業者や、スムーズに追跡できるシステム連携を備えた代行会社を選ぶのがポイントです。

詳しい内容を次から見ていきましょう。

配送業者の選定と契約(ヤマト・佐川・日本郵便など)

商品ジャンルや配達エリアに応じて最適な配送業者を選定します。複数業者と契約している代行会社では、出荷ごとに最安・最速の方法を自動で選ぶことも可能です。

Shopifyからの出荷指示の自動取り込み

Shopifyで受注処理が完了すると、自動的に発送指示が倉庫システムへ連携されます。これにより、手入力の手間や伝達ミスを防ぐことができます。

送り状の発行と商品への貼付

発送先情報をもとに送り状(伝票)を自動生成し、梱包された商品に貼付します。誤配送を防ぐため、バーコードのスキャンチェックも行われます。

集荷依頼または配送センターへの持ち込み

発送代行業者は、日々の出荷に応じて集荷依頼をかけたり、提携センターへ直接持ち込みを行います。配送時間の短縮に向けた柔軟な体制が整っています。

追跡番号のShopifyへの自動反映と発送完了通知

出荷が完了すると、配送業者の追跡番号がShopifyに自動反映され、購入者にもメール等で通知されます。これにより、配送状況の問い合わせを減らせます。

返品対応

返品対応は、購入者から返送された商品を適切に処理し、在庫管理・再販・廃棄の判断を行う工程です。返品の受付から検品、データ反映までの流れを整えることで、EC事業者の負担を大幅に軽減できます。

アパレル商品のようにサイズや色による返品が発生しやすい商材では、返品対応のスピードと正確性が顧客満足度に直結します。

アパレルなど返品が多いジャンルでは、返品処理の質とスピードがユーザー満足度やレビュー評価に大きく影響します。柔軟な対応ができる代行業者を選ぶのがポイントです。

詳しい内容を次から見ていきましょう。

返品受付と返送品の受領確認

顧客から返送された商品の到着を確認し、配送伝票や返品受付番号と照合します。受領タイミングの記録も重要です。

商品状態の確認と写真記録

返品された商品の汚れ・破損・使用感などをチェックし、必要に応じて写真を撮影して記録します。後のトラブル防止に役立ちます。

再販可否の判断と在庫システムへの反映

未使用・未開封で状態に問題がない商品は再販対象とし、在庫へ再登録します。反対に再販できない商品は除外・報告します。

不良品・破損品の隔離と報告

汚損・破損が確認された場合は専用の保管エリアに隔離し、クライアントへ報告。処分や再検品の指示を仰ぎます。

返金・交換処理のサポート(必要に応じて)

一部の発送代行業者では、返金処理や交換品の再発送など、EC運営側と連携して購入者対応まで代行することも可能です。

マルチチャネル対応

マルチチャネル対応とは、Shopify以外にもAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング・Qoo10など複数の販売チャネルにまたがって商品を販売する際、それぞれの注文処理や在庫管理を一元化するしくみです。発送代行業者がこれに対応していることで、運営負担が大幅に軽減されます。

生活雑貨や季節商品など、販路ごとに売れ筋が異なる商材では、各チャネルの在庫や出荷状況を正確に管理できる体制が求められます。

チャネルごとに管理画面が違っていても、すべてまとめて発送代行業者が管理してくれれば、担当者の工数を大幅に削減できます。販路を広げる際の強い味方です。

詳しい内容を次から見ていきましょう。

各ECモールと連携した在庫・注文データの自動集約

複数の販売チャネルで発生する注文情報や在庫状況を一つのシステムに集約し、発送代行業者がリアルタイムで管理できるようにします。

チャネルごとの出荷ルールへの対応(伝票形式・納品書など)

モールによっては独自の納品書やラベル仕様があるため、それらの仕様に対応した梱包・出荷フローが求められます。

リアルタイム在庫の一元管理と反映

各チャネルでの在庫数が常に最新化されるよう、販売数や返品数をもとに即時反映されるしくみが導入されます。販売機会損失を防ぐ鍵になります。

販売先別のレポート・分析出力

チャネルごとの売上・在庫回転率・返品率などのデータをレポート化し、マーケティングや仕入れ判断に活用できる機能を提供している業者もあります。

過剰在庫・欠品のリスクを最小限に抑える調整機能

各チャネルに分散した在庫数を最適に配分し、販売状況に応じた調整を行うことで、過剰在庫や欠品を防ぐ運用が可能になります。

shopifyで発送代行を利用するメリット

Shopifyと発送代行を組み合わせることで、物流業務の効率化やコスト削減、出荷精度の向上など、さまざまなメリットが得られます。

特にスピードが求められるECビジネスにおいて、プロによる安定した発送体制は信頼の礎となります。

また、海外発送への対応や多チャネル連携も容易になり、販路拡大のチャンスを逃しません。

以下では詳しい内容を見ていきましょう。

物流の効率化

ShopifyでのEC運営では、注文数の増加にともない、商品の保管・梱包・出荷といった物流業務が煩雑になりがちです。発送代行を利用することで、これらの一連の業務をすべてアウトソーシングでき、効率化が図れます。

たとえば、季節イベントで一時的に注文が急増した場合でも、代行業者はスピーディーに対応し、遅延やミスのリスクを最小限に抑えてくれます。また、商品を各地域の倉庫に分散保管することで、配送時間の短縮や送料の削減も可能になります。

出荷作業や在庫確認などに追われることなく、販売戦略や商品企画といったコア業務に集中できる環境が整います。

物流をプロに任せることで、日々の発送対応から解放され、運営にゆとりが生まれます。

スピードと精度の向上

自社での発送業務では、注文の集中や人員不足により、出荷遅延や梱包ミスが起こるリスクがあります。発送代行業者は、最新の物流システムや熟練したスタッフを活用しており、日々の出荷処理を安定してスピーディーに行えます。

たとえば、アパレル商品のようにサイズやカラーのバリエーションが多い商材では、ピッキングや梱包に高い精度が求められます。発送代行を利用すれば、バーコード管理やWMS(倉庫管理システム)によってミスがほとんどなく、翌日配送や当日出荷などスピード重視の対応も可能です。

迅速で正確な出荷が実現し、顧客満足度の向上とリピート率アップに直結します。

発送代行業者を利用することで発送ミスがなくなり、レビューや問い合わせの対応負担を減らすことも可能です。

固定費の削減

自社で物流体制を構築すると、倉庫の賃料や人件費、設備維持費などの固定費が常に発生します。発送代行を活用すれば、これらの費用を持たずに済み、必要なときだけ利用できる変動費型の運営が可能になります。

たとえば、月間の注文数に波があるアクセサリー販売では、閑散期にもスタッフやスペースを維持することがコストの負担になります。発送代行を導入すれば、繁忙期だけ費用が増える仕組みにでき、経営の無駄を大きく削減できます。

固定費の圧縮により資金繰りが安定し、広告や商品開発など攻めの投資に資金を回せるようになります。

発送代行業者を利用することで毎月の固定費が読めない悩みが解消されます。

海外発送も簡単に

Shopifyで海外からの注文が増えた場合、自社での対応には通関書類の準備や国別の配送ルールなど、専門的な知識と手間が必要になります。発送代行業者を利用すれば、これらの煩雑な業務をすべて任せることができ、スムーズに越境ECを展開できます。

たとえば、アメリカや東南アジアにファンが多い雑貨ブランドでは、現地の言語・関税・配送事情に対応できる体制が不可欠です。発送代行業者はDHLやFedExなどの国際配送ネットワークと連携し、最適な配送ルートやコスト管理も行ってくれます。

国内配送と同じ感覚で海外発送ができ、販路拡大のスピードが一気に加速します。

通関や配送ルールなどの国別対応を任せられるため、社内リソースを割かずに海外販売を実現できます。

shopifyで発送代行を利用する際の注意点

発送代行は非常に便利なサービスですが、導入にあたってはいくつかの注意点も存在します。

初期設定や連携作業に手間がかかることや、コストが割高になるケース、在庫の可視性やブランディングの難しさなど、事前に把握しておきたいポイントがあります。

詳しい内容を見ていきましょう。

初期設定や連携に手間がかかる

発送代行業者とShopifyを連携させるには、在庫の同期、注文情報の取り込み、出荷ステータスの反映などの初期設定が必要になります。連携用のアプリやAPIを使う場合もあり、ITリテラシーが求められることがあります。

たとえば、商品が多いファッション系ECでは、SKUやオプションが複雑になりやすく、設定ミスが出荷ミスに直結することもあります。

スムーズな運用のためには、事前のテスト運用や業者との密な連携が重要です。

導入時は仕様確認やマッピング作業など、細かい設定に時間がかかるケースもあります。

コストが割高になる場合がある

発送代行は便利な反面、注文数や保管スペースによってはコストがかさむことがあります。特に低単価商品を扱うショップでは、利益率を圧迫する可能性があります。

たとえば、単価1,000円以下の雑貨や日用品を扱うECでは、保管料・出荷手数料・資材費などを合計すると、1件あたりの原価に対する物流コスト比率が高くなります。

料金体系をよく比較検討し、自社の売上規模・商材に合ったプランを選ぶことが重要です。

発送件数が少ないうちは、コスト面で割高に感じるケースもあります。

在庫・配送状況のリアルタイム把握がしにくい

倉庫が外部になるため、リアルタイムの在庫変動や出荷状況を即時に把握するのが難しくなる場合があります。タイムラグや連携エラーによって、欠品や誤発送のリスクが発生する可能性も。

たとえば、在庫が少ない商品に注文が集中したとき、手元で即座に状況を確認できないことで販売機会を逃すケースもあります。

在庫連携の精度とサポート体制が整っている業者を選ぶことがカギとなります。

社内で直接在庫を確認できないため、販売判断に時間がかかることもあります。

ブランディングのコントロールが難しい

発送代行業者の標準的な梱包では、自社らしさを演出するのが難しい場合があります。オリジナル資材の使用や同梱物対応には追加費用や納品手間が発生することも。

たとえば、高価格帯のコスメブランドでは、外装や開封体験も重要な顧客接点になるため、業者の標準梱包ではブランドイメージに合わないことがあります。

ユーザー体験を重視するブランドは、業者選定やオプション対応の可否を慎重に確認する必要があります。

発送代行によって、梱包や開封体験の細かい調整が効きにくくなる点は注意が必要です。

shopify運営で発送代行を利用するべき会社の特徴

発送代行はすべての事業者にとって有効とは限りません。

しかし少人数体制で運営している企業や、注文件数の増加に追いつけないケース、海外販売を視野に入れているECショップにとって、発送代行は強力なパートナーとなります。

リソースの最適化や事業拡大を目指す際に、自社が発送代行の導入に適しているかを見極めましょう。

詳しい内容を解説していきます。

少人数で運営している会社

EC事業を少人数または一人で運営している場合、受注〜出荷までの業務が日々の負担になりやすく、対応が追いつかないこともあります。発送代行を利用することで、人的リソースを割かずに業務を回せます。

たとえば、商品の企画・制作・接客も自ら行っているハンドメイド作家は、梱包作業に時間を取られることで売上拡大の機会を逃しやすくなります。

発送をプロに任せることで、本業への集中力が高まり、事業の成長スピードが加速します。

発送作業から解放され、商品開発やプロモーションに時間を割けるようになります。

出荷件数が増加している会社

リピーターが増えたり、広告が成功して注文が急増している段階のショップでは、自社での発送体制が追いつかなくなり、対応ミスや遅延のリスクが高まります。

たとえば、キャンペーン実施後に1日数十件から数百件の注文が入るようになった食品系ECでは、冷蔵品の管理や短納期への対応も求められます。

発送代行を活用すれば、波のある注文数にも柔軟に対応でき、顧客満足度を維持しやすくなります。

急な売上増にも対応できる体制が整うので、販促の幅が広がります。

海外向け販売を強化したい会社

海外ユーザーからの注文が増えてきたものの、自社での国際発送や通関対応が難しい場合、発送代行を活用することでスムーズな越境EC体制を構築できます。

たとえば、日本の伝統工芸品や美容グッズを海外へ販売する事業者にとって、税関書類の作成や配送業者の選定は高いハードルとなります。

海外発送対応のある業者を選べば、国際対応の不安を解消しつつ新市場へ参入できます。

現地配送や関税処理も代行できるので、海外展開のハードルが一気に下がります。

shopify運営で発送代行を利用した事例3選

ここでは実際にShopifyと発送代行を組み合わせて成果を上げた企業の事例を紹介します。

A社:月商500万円規模のアパレルブランドが発送代行で成長加速

月間注文数が1,000件を超えるようになり、1件あたり平均5〜7分かかる梱包・発送作業がスタッフの大きな負担となっていました。結果として、本来注力すべきマーケティングや新作開発の時間が減少し、出荷遅延も発生していました。

Shopifyと連携可能な発送代行サービス(利用料:1件あたり330円〜)を導入し、注文データと在庫をリアルタイムで連携。倉庫側でのピッキング、梱包、配送が自動化され、月間100時間以上の作業が削減されました。

▼効果

- 配送ミスが月10件から2件以下に減少しました。

- 発送作業にかかっていた人件費を月20万円から約9万円に削減できました。

- 発送リードタイムが平均2.8日→1.2日に短縮され、レビュー評価が向上しました。

B社:SNS経由で月間3,000件以上の注文が殺到したD2Cコスメブランド

インフルエンサーとのコラボキャンペーンをきっかけに、注文数が月500件から3,000件以上に急増しました。発送に追われる日々が続き、スタッフ1人あたりの作業量が1日100件超となり、出荷遅延や在庫誤差が頻発しました。

B社は月額3万円+1出荷あたり280円のフルフィルメントセンターを契約。ShopifyとのAPI連携により、自動出荷・在庫同期・返品処理を完全外注化しました。導入後3か月で運用が安定し、カスタマー対応も軽減されました。

▼効果

- 平均出荷時間が72時間→24時間以内に短縮されました。

- 発送関連の問い合わせが月300件から80件に減少しました。

- キャンペーン時に最大5,000件の注文にも対応可能となりました。

C社:地方の冷凍食品ブランドが月商200万円→600万円に成長

自社に冷凍倉庫設備がなく、配送も地元業者中心で全国対応が難しい状況でした。商品の賞味期限や温度管理の必要性から、自社発送では限界があり、月間の発送可能件数は300件ほどが上限でした。

C社は月額5万円の冷凍品対応発送代行業者と契約。Shopifyと在庫・配送連携を行い、関東・関西エリアへのクール便発送を自動化しました。ギフト包装にも対応し、販路を拡大しました。

▼効果

- 月間発送件数が300件→1,000件以上に増加しました。

- 配送トラブルが月5件→0〜1件に減少しました。

- ギフト対応が売上の約25%を占めるまでに拡大しました。

まとめ

Shopifyと連携できるおすすめの発送代行会社は、mylogi(アートトレーディング)、イー・ロジット、STOCKCREW、エスグロー、ミラクの5社です。選定時はシステム連携のしやすさ、商品の取り扱い実績、料金の明確さ、発送スピード、返品対応の有無などを比較することが大切です。発送代行を活用すれば、物流業務の効率化、コスト削減、スピード出荷による顧客満足度の向上が期待できます。特に少人数運営や出荷量の増加、海外展開を目指すEC事業者にとっては、大きなメリットがあります。この記事ではサービス内容や料金相場、導入時の注意点、成功事例まで詳しく解説しています。選定の参考にしてください。